Grabung Granswang

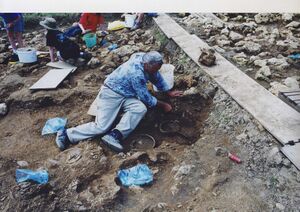

Die archäologischen Ausgrabungen in Granswang dauerten von 1987 bis zum 17.11.2003, Sie wurden von Ernst Olav, dem späterer Leiter des Burgmuseums Parsberg, und der Arbeitsgemeinschaft Agricola, haben bedeutende Einblicke in die hallstattzeitliche Kultur der Region ermöglicht.

Hintergrund des Fundorts

Der kleine Weiler Granswang (Markt Hohenfels) im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, wurde erstmals 1269 urkundlich erwähnt. Etwa 370 Meter süd-südöstlich des Ortes befindet sich ein Gräberfeld aus der Hallstattzeit, das auf eine frühe Besiedlung hinweist. Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Granswang befindet sich in der Gemarkung Raitenbuch, Gemeinde Hohenfels, Landkreis Neumarkt i. d. OPf., in der Flur Gebert", im Volksmund Gebertswiese" genannt. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des, seit dem Ende des letzten Jahrhunderts bekannten Gräberfeldes von Hatzenhofen, Gemeinde Beratzhausen, Landkreis Regensburg.[3]

Entdeckung und erste Untersuchungen

Hügelgräber bei Granswang wurden in den dortigen Äckern bereits seit 1971 vermutet. Im Jahre 1987 fand man erstmals große Mengen ausgeackerter Scherben. Nach einer erfolgreichen Versuchsgrabung die zwei Ganzkörperbestattungen mit mehreren Gefäßen als Beigaben zu Tage förderte. Genehmigte das Landesamt für Denkmalpflege daraufhin eine offizielle Grabung. Die Grabung, unter der Leitung von ernst Olav, dauerte bis 1993. 1995 führte dann die AGRICOLA, Arbeitsgemeinschaft für Kultur- und Naturgeschichte e.V. die Grabung fort. AGRICOLA pachtete den Acker und führte mit Genehmigung des Landesamtes für Denkmalpflege Grabungsarbeiten bis zum 17. November 2003 durch..[3]

Hallstadtzeitlich Funde von Granswang

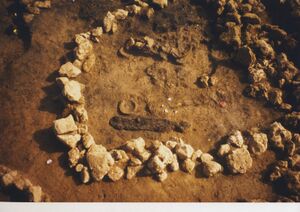

Die Ausgrabung legte Männer, Frauen und Kindergräber frei. Die Grabbeigaben reichten von ganzen Geschirrsätzen, farbige Glasperlen, Bernsteinperlen, Bronzeschmuck bis hin zu Rasseln und kleinen Tiergestalten aus Ton und Bronze.

Neben schwarz- und rotgebrannten Urnen fand man auch weißtonige, bemalte Gefäße. Bei der weißen Keramik handelt es sich um eine regionale Besonderheit des Parsberger Riffzuges.

Die Granswanger Urnen und Schalen sind aus grauem Ton gefertigt, der sich beim Brennvorgang weiß verfärbt. Der hohe Eisenoxidgehalt des regionalen Tones führt bei hohen Temperaturen dazu, dass dieser seine Farbe in seltenen Fällen zu Weiß ändern kann.

Die Gefäßoberflächen der Urnen sind mit roten und dunkelbraunen Erdfarben sowie schwarzem Birkenpech bemalt.

Die Funde sind im Burgmuseum von Parsberg in der Abteilung Frühgeschichte ausgestellt.[6]

Einzelnachweise

- ↑ https://www.heimatforschung-regensburg.de/216/1/AGRICOLA-Mitteilungsblatt-2015-I.pdf

- ↑ https://www.heimatforschung-regensburg.de/277/1/Mitteilungsblatt1997.pdf

- ↑ 3,0 3,1 https://www.heimatforschung-regensburg.de/277/1/Mitteilungsblatt1997.pdf

- ↑ https://www.agricola-bayern.de/

- ↑ https://www.agricola-bayern.de/

- ↑ https://www.heimatforschung-regensburg.de/216/1/AGRICOLA-Mitteilungsblatt-2015-I.pdf